📜Geschichte von Gottenheim

Die Zukunft war früher auch besser.Karl Valentin (*1882 †1948)

Quelle: 1086–1986 - 900 Jahre Gottenheim

von Lia Kuhn & Dr. Walter Fauler; 1986

Ortsgeschichte Gottenheimer Erinnerungen

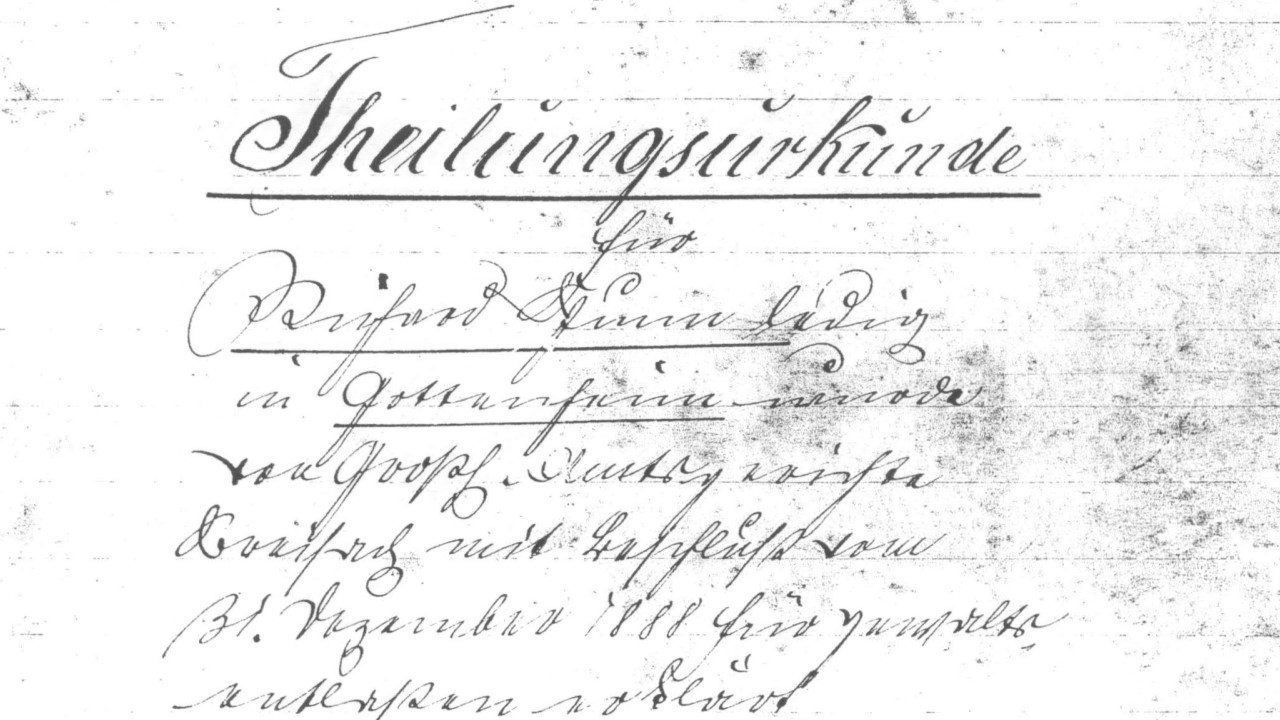

Von Richard Hunn um Urkunden, Fotos ergänzt und von Kurt Hartenbach digitalisiert.

Geschichte von Gottenheim

- Frühgeschichte Gottenheim

- Gottenheim als Teil Vorderösterreichs

- Eisenbahnbau, Straßen- und Brückenbau

- Landwirtschaft in Gottenheim

Weltkriege und Kriegsopfer Gottenheim

Weltkriege und Kriegsopfer Gottenheim- Geschichte der kath. Kirche in Gottenheim

- Geschichte der Schule in Gottenheim

- Gemeindefunktionen und -verwaltung

- 17xx Gottenheim im Bad. Amtsblatt

- 1960 Gewerbegebietsentwicklung

Karten, Fotos und Verzeichnisse

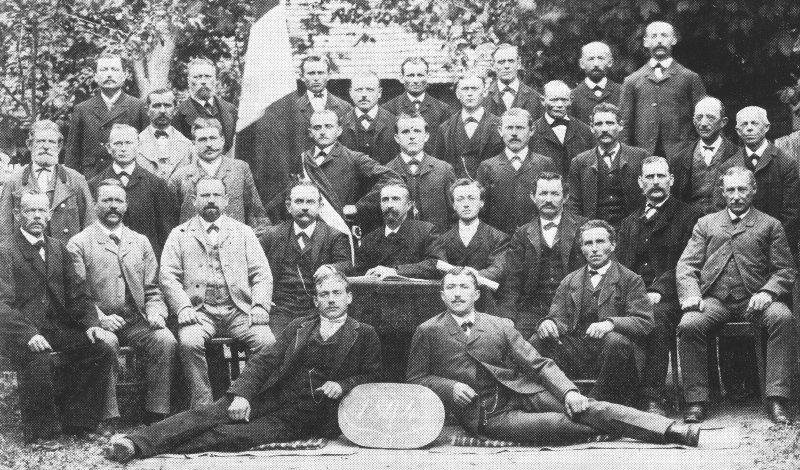

- 👉Historische Fotos

- 👉Historische Tour Gottenheim

- Historische Landkarten

- Alte Hausnummern in Gottenheim

- 1928/29 Einwohnerbuch Gottenheim

- 1930-60 Statistiken Gde. Gottenheim

- Wegkreuze in Gottenheim

- Hist. Verwaltungsstrukturen Gottenheim

Geschichte der Vereine

Historische Details